Escribiendo en los márgenes

Bienvenida

Un lugar para descubrir «las dedicatorias en las guardas y las anotaciones en los márgenes [...], el sentimiento de camaradería que suscita pasar las mismas páginas que alguien ya ha pasado, y leer los pasajes que alguien, hace mucho tiempo, me ha señalado» (Helen Hanff, 84 Charing Cross Road).

sábado, 19 de julio de 2014

Mudar de piel

Hay viajes que te ponen la vida del revés. Viajes que no se miden en kilómetros, sino en milímetros, centímetros a lo más, de piel mudada, de piel que cae y se renueva, despacito pero sin pausa. La maternidad para mí ha sido uno de esos viajes, lo está siendo, y me sigue llevando por sendas que no existían ni en mi imaginación. No puedo de momento seguir aquí, en este espacio creativo que me ha permitido escribir al margen de todo. Pero estaré, más presente que nunca, en este otro en el que te invito a acompañarme, Esto no es una escuela... un viaje en bici que cambiará, espero, tu forma de ver la educación.

Gracias por leerme, y hasta pronto.

viernes, 12 de julio de 2013

Vidas anestesiadas

Anestesia, del griego ἀναισθησία, "insensibilidad".

|

| Bosque de pinos (Ivan Shishkin, 1885) |

La ciudad nos contempla, mientras caminamos sordos, ciegos, por calles que derraman sopor. Embotados en nuestra seguridad perpetua, a salvo de todo menos del "stranger danger", del peligro del otro; a salvo incluso de nosotros mismos, amordazados por la tele y la compradicción.

En la naturaleza, en cambio, cualquier sonido, cualquier movimiento nos alerta, nos despierta, aturdidos, del murmullo interior. Todo es vida y, potencialmente, muerte. Por eso de noche, rodeados de pinos y piedras, los pensamientos no asustan. A cada instante nuestra vida pugna por serlo, por seguir sintiéndose vida. El crujir de las ramas y el roce del viento ahuyentan los miedos falsos, solo dejan paso al miedo verdadero, el miedo a la muerte, que cuando llega –sigiloso, insinuándose tenuemente– nos hace de nuevo conscientes del valor de estar, de verdad, vivos.

domingo, 18 de noviembre de 2012

Cosas

|

| John Watkins Chapman, The Old Curiosity Shop (siglo XIX) |

«El obrero se convierte en una mercancía tanto más barata

cuantas más mercancías crea. A medida que se valoriza el mundo de las cosas se

desvaloriza, en razón directa, el mundo de los hombres. El trabajo no produce

solamente mercancías; se produce también a sí mismo y produce al obrero como

una mercancía». (Karl Marx)

***

Una pequeña fracción de esto que llamamos humanidad (aunque

de humanidad parece que tiene más bien poca) vive en una grandísima tienda. Los

mercadícolas en ella nacen y en ella

mueren, casi siempre, sin haberse percatado de que su existencia ha

transcurrido en un inmenso escaparate, de que compraron la felicidad de oferta, comieron

marcas y amaron logotipos. Llegado un punto dejaron de preguntarse por el valor de las cosas; ¿para qué?, si ya sabían el precio. Se sentían libres porque podían elegir entre

un producto y el mismo, repetido ad infinitum, eso sí, con distinta etiqueta.

En este gigantesco hipermercado nunca falta de nada, y es posible encontrar de todo, por muy lejos que haya de buscarse. Es difícil saber de dónde vienen las mercancías, quién las fabricó, o cómo llegaron allí. Lo que sí se sabe es que su vida es efímera. Por eso, aunque el día a día del mercadícola gira en torno a ellas, no se apega a ninguna en particular por más tiempo del que dicta su dios, el Consumo. Sabe que más pronto que tarde dejarán de serle útiles, y entonces sólo tendrá que extender la mano, y podrá alcanzar un nuevo sueño material, conseguir más cosas, nuevas cosas, que podrá –y esto es importante– poseer a título individual, lo que significa, simple y llanamente, que no estará obligado a compartirlas. Todo a cambio de un precio simbólico, exclusivo para miembros con derecho a compra.

No sabe, sin embargo, el mercadícola –porque si llegara a intuirlo su mundo se desmoronaría– que, tristemente, no es él quien posee cosas sino que son las cosas las que han acabado por poseerlo a él.

En este gigantesco hipermercado nunca falta de nada, y es posible encontrar de todo, por muy lejos que haya de buscarse. Es difícil saber de dónde vienen las mercancías, quién las fabricó, o cómo llegaron allí. Lo que sí se sabe es que su vida es efímera. Por eso, aunque el día a día del mercadícola gira en torno a ellas, no se apega a ninguna en particular por más tiempo del que dicta su dios, el Consumo. Sabe que más pronto que tarde dejarán de serle útiles, y entonces sólo tendrá que extender la mano, y podrá alcanzar un nuevo sueño material, conseguir más cosas, nuevas cosas, que podrá –y esto es importante– poseer a título individual, lo que significa, simple y llanamente, que no estará obligado a compartirlas. Todo a cambio de un precio simbólico, exclusivo para miembros con derecho a compra.

No sabe, sin embargo, el mercadícola –porque si llegara a intuirlo su mundo se desmoronaría– que, tristemente, no es él quien posee cosas sino que son las cosas las que han acabado por poseerlo a él.

domingo, 28 de octubre de 2012

La caricia negada

|

| Detalle de Las tres edades de la mujer (Gustav Klimt, 1905) |

«La vida en el mundo

occidental se ha vuelto tan impersonal que hemos producido una raza de

intocables. Nos hemos convertido en extraños que no sólo evitan el contacto

físico sino que incluso lo rechazan cuando se considera una manifestación

«innecesaria»; somos figuras sin rostro en medio de un paisaje abarrotado,

seres solitarios a los que les asusta la intimidad».

Ashley Montagu (El

tacto: la importancia de la piel en las relaciones humanas, 1971)

Eran necesarios treinta

bebés. Recién nacidos, separados de sus madres inmediatamente después del

parto. Sus cuidadoras no debían bajo ningún concepto hablarles, jugar con ellos

o dirigirles gestos de cariño, sólo limitarse a darles de comer y limpiarlos

cuando fuera necesario. Así era cómo Federico II (1195-1250) pretendía

averiguar qué idioma hablarían los bebés de manera espontánea. Pero su

investigación llegó a un final abrupto antes de poder comprobarlo; todos los

niños murieron sin siquiera haber podido empezar a hablar.

Casi siete siglos después,

durante el periodo de entreguerras, miles de bebés y niños fueron recluidos en

orfanatos en Europa y Estados Unidos. Era habitual que todos los menores de dos años murieran. Pero se observó que no eran los

pequeños que estaban en las instituciones más higiénicas y que les

proporcionaban mejor alimentación los que lograban sobrevivir. A pesar de

encontrarse en lugares más lúgubres, aquellos bebés que recibían algo de calor

humano –porque se les tomaba en brazos, se les acunaba, se les acariciaba y

abrazaba– eran los únicos que tenían alguna posibilidad de evitar la muerte.

De todos los sentidos con los

que nos asomamos al mundo, hay uno sólo que es imprescindible para la vida: el

tacto. Es quizás el sentido en el que menos pensamos –aunque es el que nos

aporta un contacto más estrecho con la realidad y con el que identificamos

nuestro yo– y dista mucho de ser

entendido en toda su complejidad y su importancia. Ahora que se empiezan a

estudiar los efectos

beneficiosos del contacto piel con piel entre la madre y el bebé se ha

podido demostrar que éste facilita el desarrollo adecuado del sistema nervioso

y un mejor crecimiento gracias la asimilación de más nutrientes. También

protege contra el estrés, y posiblemente ayude a conservar la memoria en la

edad adulta.

En el ser humano los instintos

quedaron en parte sometidos al dominio de la razón –que no de lo razonable–,

hace ya miles de años. Por si fuera poco, la sociedad occidental ha hecho lo

posible por mutilar aún más los impulsos naturales basándose en supuestos

valores religiosos o por adaptación a formas sociales y culturales más que

cuestionables. Ahora la ciencia –como una especie de Lazarillo de Tormes– nos

guía con recomendaciones, unas veces acertadas y otras rocambolescas, por los

derroteros a los que nuestra

cultura se empeñó en dar la espalda. Estamos en el camino de redescubrir

nuestra propia naturaleza como seres humanos, y paradójicamente la encontramos

en ese origen del que tanto nos hemos empeñado en renegar: nuestra animalidad.

El contacto físico –una

caricia, un abrazo, un beso–, tan reprimido por la educación y los tabúes

sexuales, es literalmente vital. Un bebé no puede sobrevivir sin él, pero los

adultos lo consiguen malamente. Un

simple abrazo eleva los niveles de oxitocina, la hormona del amor, de serotonina –un neurotransmisor que influye en la reducción de la ira y la

depresión– y de dopamina –una hormona y neurotransmisor implicado en la motivación

y el aprendizaje–, y nos hace sentir bien de inmediato, además de ayudarnos a

prevenir la enfermedad coronaria, reducir el estrés y los síntomas de

Alzheimer. Para muestra, este vídeo de

Abrazos Gratis. Ojalá cunda el ejemplo.

viernes, 12 de octubre de 2012

Historias de la Mitad del Mundo (VII): El trago

No hay fiesta sin trago, oí decir. Pero

es ya de día, y la fiesta pasó.

En este lugar inundado de

silencio y abandonado a su suerte, el recuerdo de la música no puede ser más que

una alucinación, un espejismo imposible. La mirada recorre ahora calles vacías

donde sólo quedan los testigos enmudecidos, inermes, de una noche que ha huido

perseguida por el día: cuerpos de hombres, siempre hombres, tirados sobre la

acera. Muñecos desvencijados, seres yertos que recuerdan a la muerte, como si se resistieran a

despertar, a desprenderse del ebrio sueño en que, igual que Ícaro, creyeron volar.

Detalle de El vino de la fiesta de San Martín, de Pieter Brueghel el Viejo (1566-67)

viernes, 28 de septiembre de 2012

El aprendizaje de la incomunicación

|

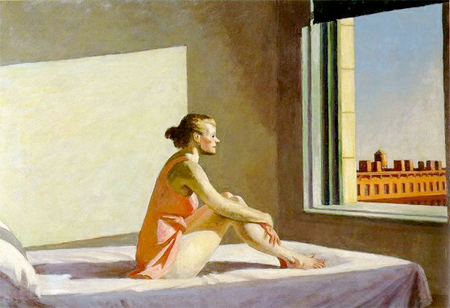

Edward Hopper, Sol de la mañana (1952) |

«No fue ninguna sorpresa descubrir que el bienestar que proporciona el contacto físico constituye una variable fundamental a nivel afectivo, pero lo que no esperábamos era que eclipsara por completo la variable de la lactancia. De hecho, la disparidad entre ambas es tan grande como para hacernos pensar que la función primaria de la lactancia como variable afectiva es la de asegurar un contacto corporal frecuente e íntimo entre la cría y la madre. Es evidente que no sólo de leche vive el hombre».

Harry F. Harlow, La naturaleza del amor (1958)

Madrid, mes de agosto.

Exposición de Hopper en el Museo Thyssen. Figuras aisladas que no se tocan.

Rostros rígidos, de mirada clavada en el infinito. Luz gélida. Silencio.

Soledad.

***

Centro comercial. Una mujer

obesa de mediana edad empuja un carrito de bebé. Se sienta en frente de mí, el

carrito delante. Con ella van también una niña y un niño. Del bolso saca un

bote de papilla y una cuchara de metal. Abre el bote de vidrio y con gesto

mecánico le da una cucharada tras otra a la criatura que sigue metida en el carrito. Las pausas entre una

cucharada y la siguiente son mínimas, cronometradas, siempre iguales. Ella no

habla. No acaricia. No sonríe. Sólo alimenta: como las mamás de alambre en los experimentos

de Harlow. Pero la comida no sustituye al amor. Los otros dos pequeños se acercan, jugando. La mamá-máquina gira

la cabeza y con rostro inexpresivo les reprende: «¡No toquéis eso!».

El bote ya está vacío. Mamá

guarda la cuchara, el bote de vidrio. Gira el carrito y lo coloca de lado. El

bebé mira hacia mí.

***

Rambla de Santa Cruz,

Tenerife, una tarde a finales del verano. Un hombre, probablemente padre,

empuja un carrito

de bebé. Camina deprisa, mirando hacia adelante. En el carrito va un bebé

no muy pequeño. Quieto, callado. Con mirada perdida. Sin dejar de caminar, el hombre saca unos auriculares del

bolsillo y se los coloca en los oídos. Sigue caminando, deprisa, deprisa.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)